Matahari kembali bersembunyi, kala malam ingin singgah sebentar untuk menemani manusia beristirahat. Lampu-lampu di lorong rumah sakit bersinar lembut, menimbulkan bayangan panjang pada lantai putih yang berkilau. Bau alkohol dan karbol memenuhi udara dan menusuk penciuman. Suara roda brankar yang berputar terdengar jelas dari ujung koridor. Di balik tirai yang menjuntai, keheningan hampir terasa seperti helaan napas panjang dan tangis pilu yang terpendam, menyisakan suasana yang sunyi dan penuh ketegangan.

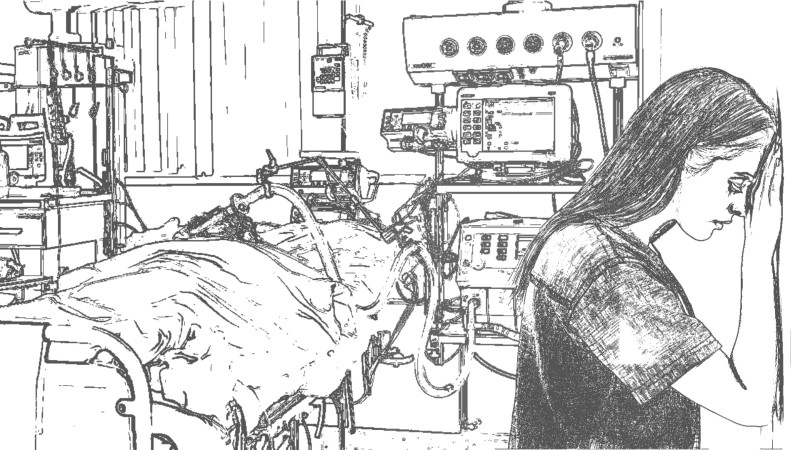

Dibalik kamar 304, seorang perempuan duduk bersandar di dinding dengan raut wajah yang tak tergambarkan. Dalam ruangan yang dingin, tubuh kecilnya menggigil, raut wajahnya pucat, matanya tertutup, tangannya terkepal penuh harap. Lampu di atas kepala berkedip pelan, seolah ikut menahan napas dengan tatapan hampa sambil memandangi sosok perempuan tua yang sedang berbaring kaku.

Tiga hari sudah sang perempuan tua terbaring dengan selang yang membelit hidungnya, dengan mata yang masih tertutup, dengan wajah yang pucat. Hembusan napas tak pernah dilewatkan oleh sang perempuan, jantung yang selalu tak tenang, dan tangan yang selalu menggenggam tangan sang perempuan tua sambil merapalkan doa, dengan bisikan-bisikan semangat agar perempuan tua itu membuka matanya. Tempat ibadah ia datangi untuk mendoakan kesembuhan perempuan tua yang sudah melahirkannya itu. Namun, setiap kali ia menyebutkan “Tuhan,” yang menjawab hanya gema dan suara tangisnya sendiri.

Di tengah malam yang begitu sunyi, ia menemukan tempat lain untuk berbicara, yaitu dinding putih di belakangnya dengan cat yang sudah mulai mengelupas. Di sanalah, ia merasa paling didengar. Dirinya bersandar pada dinding itu sambil menempelkan dahinya ke dinding, lalu berbisik dengan pelan, “Tuhan, kalau Engkau benar ada, kenapa aku harus bicara sejauh ini supaya bisa merasa didengar?”

Tidak ada yang menjawab. Tapi, sang perempuan yakin bahwa dinding itu meresponnya dengan memberikan sensasi bergetar pelan, seperti sedang bernapas. Seolah dinding itu tahu apa yang dirasakannya saat ini—rasa takut, rasa lelah, dan rasa tak berdaya. Ia menatap dinding itu lama sekali, lalu berujar lirih “Aku sudah lelah mengirimkan doa ke langit. Disana terlalu tinggi, disini… cukup aku bisikan, dan kamu nggak pergi.”

Sejak malam itu, setiap kali perempuan tua tertidur, ia akan berbicara dan mencurahkan hatinya kepada dinding. Kadang ia minta keajaiban, kadang ia hanya minta sedikit waktu lagi untuk bersama dengan sang perempuan tua. Ia merasa seperti didengarkan, walau dinding tersebut hanya diam, tapi selalu ada untuknya dan ia merasa diterima.

Ia pernah berpikir bahwa dinding rumah sakit lebih suci dari tempat ibadah sekalipun. Di tempat ibadah, orang datang untuk menepati kewajiban—di sini, orang datang karena tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Di sini, doa tidak lahir dari hafalan, tapi dari ketakutan, rasa cinta yang hampir kehilangan bentuk, dan tangan-tangan yang menggenggam tanpa tahu apakah masih bisa bertahan.

Sang perempuan tidak lagi menghitung hari yang telah ia lalui di rumah sakit, yang ia tahu hanya sang perempuan tua yang semakin diam dan ia mulai akrab dengan dinding di belakangnya. Kadang ia bicara sampai suaranya habis, tapi ia tak peduli. Ia tahu bahwa dinding itu mendengar karena setiap kali ia bersandar, dinding itu terasa sedikit hangat, seolah memberikan pelukan untuknya.

“Kalau Mama harus pergi, jangan biarin doa aku hilang, ya. Simpan aja di kamu,” katanya saat ia sedang bersandar sambil memperhatikan sang perempuan tua yang masih tetap menutup matanya.

Matahari perlahan menunjukan dirinya. Kembali menemani manusia beraktivitas ditemani embusan angin yang menembus tirai di kamar sang perempuan tua. Namun, pada pagi inilah sang perempuan tidak ingin beraktivitas dan merasa waktunya telah berhenti sejenak, saat monitor di samping ranjang menunjukan garis lurus. Tak lama kemudian, suster datang membersihkan tubuh sang perempuan tua. Ia tidak menangis—hanya duduk lama sekali, menggenggam tangan sang perempuan tua yang terasa ringan, seperti tidak ada apa-apa didalamnya. Lalu ia menatap dinding itu. Dinding yang selama ini menjadi saksi doa-doanya yang tidak pernah naik ke langit.

Ia mendekat, menyentuh dinding itu dengan jari-jari kecilnya yang gemetar. “Kamu dengar, kan?” Suaranya hampir hilang saat mengucapkannya. Ia merasa tak kuat untuk mengatakan bahwa ia berada dititik terapuhnya.

“Kamu dengar semuanya. Jadi tolong… simpan aja semua itu. Kalau doaku nggak nyampe ke atas, biarin aja tinggal di sini.” Kemudian ia pergi. Langkah kakinya pelan, namun memberikan suara gema yang masih tertinggal.

Dinding itu tetap berdiri, meski catnya perlahan diganti. Namun di bawah lapisan baru itu, masih ada bekas yang tak bisa dihapus—doa yang tak pernah dijawab dan tangis yang terlalu lirih untuk didengar manusia. Meski waktu telah berlalu bertahun-tahun, dinding itu menyimpan sesuatu yang hilang. Jika kau melewatinya pada malam yang sunyi, kau mungkin akan mendengar suara-suara berbisik pelan seperti sang perempuan yang menaruh harap cemas akan setiap doa yang dilantunkan. Mungkin memang tidak perlu ada jawaban yang dilangitkan. Beberapa cukup bersemayam di antara dinding-dinding pengharapan, yang perlahan akan berubah menjadi keabadian yang diam.

AILSA ARGIANTI ELYSIA

Kontributor LPM ‘Jumpa’ Unpas

Editor: TRISYA ZAHIRAH A. P.