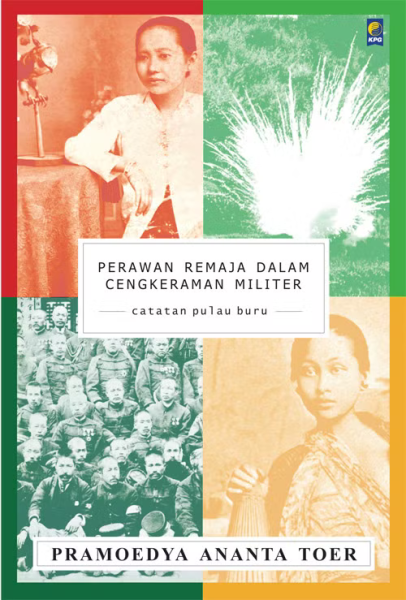

Judul : Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer

Penulis: Pramoedya Ananta Toer

Penyunting: Candra Gautama

Tahun Terbit : 2015

Tebal Buku : 250 halaman

Kategori : Sejarah

Buku “Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer” sebuah buku karya Pramoedya Ananta Toer. Buku ini mengangkat sebuah sejarah kelam yang dialami para remaja perempuan yang hidup di masa penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1943-1945. Bercerita tentang para remaja perempuan yang menjadi korban kekejaman tentara serta tipu muslihat Jepang untuk menarik mereka ke dalam kehidupan yang tak diinginkan. Diawali dengan Jepang yang memberikan janji pendidikan bagi remaja perempuan Indonesia secara tidak resmi dan tersebar melalui lisan dari para pejabat hingga terdengar oleh masyarakat, sehingga akan sulit melacak pertanggungjawaban pada dampak dari janji tersebut. Jepang memberikan kesempatan para perempuan untuk belajar di negaranya yang berujung penyiksaan, pemerkosaan, dan menjadi budak seks oleh para tentara Jepang. Tercatat dalam buku ini, korban dari kekejaman ini mencapai 200.000 perempuan Asia, termasuk Indonesia.

Kekejaman Tentara Jepang terhadap Perempuan Remaja di Indonesia

Masuknya negara Jepang ke Indonesia berawal pada tahun 1942, menandakan berakhirnya kekuasaan Belanda selama 300 tahun di Indonesia. Jepang menyebarkan dan melancarkan propaganda seperti Gerakan Tiga A, pembentukan organisasi-organisasi seperti Putera dan Jawa Hokokai, untuk menarik dukungan rakyat Indonesia dengan janji-janji pendidikan dan kemerdekaan. Dengan propaganda tersebut, masyarakat Indonesia menjadi terpikat dan yakin bahwa Jepang adalah penyelamat mereka dengan menjanjikan sebuah kemerdekaan.

Para remaja perempuan dari berbagai kalangan, termasuk keluarga terpandang, dipaksa mendaftarkan diri dengan dalih akan menempuh pendidikan. Namun, kenyataannya mereka dijadikan budak seks bagi tentara Jepang. Banyak keluarga yang menyerahkan anak-anak mereka karena takut akan ancaman, bukan karena kerelaan. Proses pengambilan dilakukan secara paksa, dengan menjemput para remaja perempuan langsung dari rumah, lalu mengumpulkan mereka di tempat pengumpulan untuk kemudian diangkut ke pelabuhan dan kapal dengan mengenakan seragam sekolah. Setelah naik ke kapal pengangkutan, mereka mengalami perlakuan semena-mena dari tentara Jepang. Salah satu sistem penindasan dan kekerasan yang dijalankan Jepang adalah eksploitasi perempuan Indonesia sebagai budak seks militer, dikenal sebagai Jugun Ianfu. Dalam bahasa Jepang, istilah tersebut ditunjukkan pada wanita-wanita penghibur yang dijadikan budak seks untuk penghibur para perwira militer dan sipil Jepang pada masa Perang Dunia II (Hapsari, 2011).

“Kulo dipun pethuk montor keblak,” Kata Kartini dalam kutipan Catatan Soeprihono Koswadi, sebagaimana dimuat dalam buku “Perawan Remaja Dalam Cengkeraman Militer” yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya di halaman 26.

Selama beberapa hari kapal berlayar, para remaja perempuan di dalamnya mengalami penyiksaan dan pemerkosaan yang brutal–massal dan bergilir–oleh para tentara Jepang, hingga menyebabkan trauma fisik dan psikis yang mendalam. Hal ini membuat mereka berpikir bagaimana cara untuk melarikan diri dengan terjun ke laut. Peristiwa ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, tetapi negara Asia lain seperti Singapura, Filipina, Korea, dan Thailand pun juga menjadi korban. Tragedi ini meninggalkan luka sejarah yang mendalam, kisah para remaja perempuan yang menjadi korban kekejaman tentara Jepang menjadi pengingat penting akan perlunya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Setelah Jepang Mundur dari Indonesia dan Nasib para Perempuan yang menjadi Korban

Setelah Jepang menerima kekalahannya pada tahun 1945 dalam Perang Dunia II dan menarik mundur dirinya dari negara jajahannya, tidak membuat keadaan dan nasib para remaja perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual militer Jepang bernasib baik. Dalam buku ini, para remaja perempuan yang menjadi Jugun Ianfu tidak mendapatkan perlindungan maupun pemulangan yang layak. Mereka sering kali ditinggalkan di daerah-daerah terpencil, seperti Pulau Buru yang sulit dijangkau dan minim fasilitas komunikasi yang berakibat terhadap para korban terasingkan secara sosial dan fisik. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab minimnya informasi terkait peristiwa ini sehingga tidak mendapatkan dukungan pemerintah atau masyarakat Indonesia.

“Dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada Agustus 1945, para gadis yang diangkut dari Jawa itu dilepas sebagai ayam dari kandang terbakar. Pihak balatentara Jepang berusaha keras untuk cuci tangan. Dapat dimengerti, karena pihak sekutu akan mengadili setiap kejahatan perang.” Dikutip dari buku “Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer” yang dimuat di halaman 37.

Keadaan sosial mereka yang menjadi korban pun sangat memprihatinkan dikarenakan terdapat ketakutan terhadap stigma buruk yang akan mereka dapatkan dari masyarakat dan juga dapat berdampak pada nama baik keluarganya mengingat banyak sekali remaja perempuan yang menjadi korban merupakan anak-anak dari keluarga yang terpandang. Ketakutan ini didasari pada trauma yang berat akibat kekerasan yang dialami oleh para remaja perempuan yang menjadi korban. Stigma buruk seperti “tidak suci” dapat mendorong mereka yang menjadi korban untuk tidak kembali dapat menjadi alasan mereka tak ingin pulang ke tempat asalnya dan memilih untuk tinggal di pulau seperti Pulau Buru yang memiliki keterbatasan terhadap akses komunikasi.

“Beban moral-lah yang menghalanginya berhubungan langsung dengan keluarga. Maka hubungan keluarga menjadi putus. Mereka menjadi buangan yang seakan tidak punya masa lalu lagi.” Dikutip dari buku “Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer” karya Pramoedya Ananta Toer di halaman 43.

Terdapat bab dalam buku yang membahas nasib para remaja perempuan yang menjadi buangan di Pulau Buru. Dalam bab ini, Pramoedya mengambil satu contoh yang dapat menjadi gambaran terhadap para remaja perempuan disana. Sumiyati, salah satu tokoh remaja perempuan yang menjadi korban Jepang menjadi representatif dari nasib para perempuan korban yang juga mengalami kesulitan dalam menjalani hidupnya di Pulau Buru. Dalam menjalani kehidupan di Pulau Buru, para remaja perempuan yang menjadi korban Jugun Ianfu sangatlah berat dan penuh dengan penderitaan. Mereka menjadi “tawanan lingkungan hidup sendiri”. Hal ini dikarenakan mereka harus bertahan hidup di daerah terpencil yang asing dan keras. Selain itu, kondisi alam yang sulit, minimnya fasilitas kesehatan, serta seringnya wabah penyakit seperti parasit membuat mereka cepat menua dan banyak yang meninggal dunia akibat tidak mendapat pengobatan yang memadai. Tekanan dan stigma sosial dari masyarakat Pulau Buru pun menjadi tantangan besar bagi para remaja perempuan yang menjadi korban.

Hidup dalam keterasingan dan kesendirian, jauh dari keluarga dan kampung halaman dapat menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh para remaja perempuan yang hidup di Pulau Buru. Beberapa diantaranya memilih untuk menikah dengan pria lokal dan membangun keluarga baru. Meskipun begitu, mereka tetap menanggung beban psikologis dan sosial yang berat akibat masa lalu mereka sebagai Jugun Ianfu. Mereka merasa terperangkap dalam kehidupan yang sulit dan penuh ketidakpastian, sekaligus menanggung malu dan aib yang sulit dihapus.

Tanggapan Pemerintah Indonesia dan Upaya dalam Penanganannya terhadap kasus ini

Secara historis, pemerintah Indonesia cenderung menganggap peristiwa Jugun Ianfu sebagai “aib” nasional yang disembunyikan, sehingga pengakuan dan perhatian terhadap korban sangat minim. Pada 2010, Komnas HAM menagih pemerintah untuk mengakui Jugun Ianfu sebagai korban kekerasan seksual dan pelanggaran HAM, bukan “wanita penghibur”. Meski Jepang melalui Perdana Menteri Tomiichi Murayama sudah meminta maaf pada tahun 1995, pemerintah Indonesia dari era Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono belum menindaklanjuti dengan pengakuan resmi bahwa Jugun Ianfu adalah korban, bukan aib bangsa.

Pada tahun 1995, Sebagai permohonan maafnya terhadap korban Jugun Ianfu, Jepang membentuk sebuah organisasi Asian Women’s Fund (AWF), sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah Jugun Ianfu di Asia dengan tujuan untuk membantu para negara-negara korban Jugun Ianfu. Pemerintah Indonesia dengan terbuka menerima bantuan tersebut tanpa adanya desakan untuk memohon maaf secara resmi maupun menempuh penyelesaian internasional. Pemerintah Indonesia tampaknya juga turut menutup kasus Jugun Ianfu di Indonesia dengan menerima bantuan dana santunan dari AWF dan hanya diam juga tutup mata dengan kasus ini.

Perjuangan aktivis HAM untuk memperjuangkan hak para korban Jugun Ianfu di Indonesia sering terhambat oleh sikap pemerintah yang hanya fokus menerima dana dari Jepang untuk pembangunan fasilitas sosial seperti Panti Sosial Tresna Wedha (PSTW). Hal ini memicu para pejuang semakin giat mencari korban demi mendapatkan pengakuan dan permintaan maaf resmi dari pemerintah Jepang. Namun, pemerintah Indonesia dinilai kurang maksimal dalam menangani penderitaan para korban yang kini berusia lanjut, banyak diantaranya mengalami pengucilan sosial dan meninggal dunia sebelum mendapatkan hak-hak mereka (Rinthania Kristi, 2016).

Dana dari AWF yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada negara-negara jajahannya, tidak diberikan langsung kepada para korban Jugun Ianfu. Di Indonesia, dana tersebut lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan dan renovasi fasilitas sosial seperti PSTW, yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Penggunaan dana AWF di Indonesia ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para korban dan aktivis HAM karena mereka menginginkan pengakuan dan kompensasi langsung dari pemerintah Jepang. Studi dan laporan dari berbagai institusi akademik maupun media menyebutkan bahwa kebijakan ini menjadi salah satu faktor kurangnya keadilan yang dirasakan para korban dalam kasus ini di Indonesia.

AILSA ARGIANTI ELYSIA

Kontributor LPM ‘Jumpa’ Unpas

Editor: TRISYA ZAHIRAH A. P.

Daftar Pustaka

Kristi, R. (2016). Perbedaan Respon Indonesia dan Korea Selatan Dalam Penyelesaian Jugun Ianfu Terhadap Jepang. Jurnal Analisis Hubungan Internasional.

Sari, E. (2023). Jugun Ianfu: Wanita Penghibur dan Tentara Jepang 1942-1945 . KRINOK | Jurnal Pendidikan dan Sejarah FKIP Universitas Jambi.

Toer, P. A. (2015). Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer . Jakarta : (KPG) Kepustakaan Populer Gramedia .

Yulianti, S. (2022). Perbudakan Seksual Perempuan Indonesia: Jugun Ianfu Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945. FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah.

https://nasional.kompas.com/read/2010/12/10/15471918/Komnas.HAM.Ke.Mana.Dana.Jugun.Ianfu